Solidariedade sob vigilância: Estratégia, resistência e poder em Gaza (Parte 1)

A luta da resistência palestina contra Israel, dos túneis do Hamas à disputa pelo convencimento ideológico.

Por Marcelo Bamonte e Otávio James

À medida em que são impostas as sucessivas derrotas táticas à ocupação sionista em campo de batalha – que não conseguiu, desde outubro de 2023, alcançar nenhum objetivo da sua ofensiva contra o povo palestino –, o sionismo e seus operadores no Brasil fecham cada vez mais o cerco ideológico, jurídico e persecutório contra qualquer voz dissonante que se eleve contra seus postulados dogmáticos de limpar a imagem do genocídio em curso.

É nesse sentido que, dia após dia, somos surpreendidos por notícias de professores perseguidos por suas opiniões pró-Palestina, parlamentares propondo dia institucional de amizade com Israel, reportagens diárias na grande mídia em favor de Israel, assédio judicial a jornalistas, cobranças desarrazoadas de figuras públicas solidárias à Palestina por suas posições, entre outras posturas de completo enfrentamento não ao campo solidário à Gaza, mas, em ultima ratio, à própria verdade.

Nesta guisa, os comunicadores com afinidade ao sionismo no Brasil buscam opor uma série de pedágios no campo da opinião ao campo solidário à Palestina. A solidariedade irrestrita ao povo palestino e à sua resistência é uma realidade inaceitável ao sionismo, premissa que se desenrola no combate ao “silêncio” quanto a questões paralelas ao conflito, ou delimitar em debate – acertadamente – que o Hamas é um partido político palestino.

Sim, o Hamas é um partido político palestino, eleito como governante da Faixa de Gaza no pleito eleitoral do ano de 2006. Para além disso, apesar da indignação do sionista ao fato dos solidários à causa palestina não afirmarem que o movimento se trata de um grupo terrorista, essa também é a posição oficial brasileira e da Assembleia Geral das Nações Unidas há tempos.

A ONU, em sua posição, parte de um princípio jurídico e político delimitado: a distinção entre atos de terrorismo e organizações políticas em contextos de conflito armado. A organização, como se sabe, não possui uma lista oficial de organizações terroristas e opta por condenar atos específicos, e não por rotular grupos inteiros – justamente para manter canais diplomáticos abertos, preservar a atuação humanitária e favorecer soluções negociadas.

Nesse sentido, pode-se dizer que nem a ONU nem o Brasil atribuem ao Hamas o status de grupo terrorista. Ao contrário, tanto as resoluções do Conselho de Segurança da ONU quanto as notas diplomáticas brasileiras deixam claro que, em sua compreensão, o Hamas é parte necessária em qualquer arranjo de cessar-fogo ou solução política duradoura na Palestina.

No caso do 7 de outubro, em específico, na ocasião em que expressou repúdio pelos atos perpetrados pelo Hamas em Gaza, o Secretário-Geral das Nações Unidas não deixou de lembrar ao mundo de que o povo palestino, esse mesmo que resiste, esteve submetido a “cinquenta a seis anos de uma ocupação sufocante”, em referência ao período que sucede a vitória israelense na Guerra dos Seis Dias. Seria mais preciso, entretanto, tomar como objeto todo o período que sucede a Nakba, em 1947, após imposta a criação do Estado de Israel.

A insistência em reduzir o Hamas a um rótulo de “organização terrorista”, à revelia do que adota o Estado brasileiro, é juridicamente incorreta e politicamente imprecisa, o que revela menos uma preocupação com a paz e mais uma adesão ideológica cínica à narrativa geopolítica de Israel e de seus aliados ocidentais. E é justamente essa narrativa que vem sendo reproduzida de forma acrítica no debate público brasileiro, onde qualquer esforço de contextualização da realidade palestina é rapidamente reprimido como “defesa do terrorismo”.

O contexto geral é esse: há hoje uma ofensiva ideológica discursiva – em todo o mundo, e, em particular, no Brasil –, como parte dos esforços de guerra sionistas, que busca interditar a própria dimensão e gravidade sem precedentes recentes da guerra de extermínio imposta pela ocupação israelense, que já toma dimensão de guerra regional, esvaziando a análise e impondo um regime de pensamento único, este sim que coaduna com terrorismo estatal, genocídio, limpeza étnica e crimes de guerra.

À época, a constatação pontual de António Guterres, que citamos ao início de nosso texto, foi o suficiente para causar a desesperada reação censora por parte de Israel e seus operadores. O governo israelense condenou oficialmente a declaração, e alguns de seus membros pediram a demissão do secretário-geral de seu cargo – que hoje é persona non grata no país – sob premissa de antissemitismo e defesa do terrorismo.

A perseguição judicial, o silenciamento de vozes dissonantes e a manipulação do discurso público fazem parte de um padrão internacional, cuja engenharia ideológica e logística se consolidou com especial ferocidade nos Estados Unidos, mas cujos efeitos e estratégias se irradiam, inclusive, para países como o Brasil, a Argentina, a França e a Alemanha.

Nos Estados Unidos, a repressão ao movimento de solidariedade à Palestina se atualizou sob uma lógica de contrainsurgência civil privatizada, marcada por operações que misturam assédio judicial, censura digital, infiltração e vigilância preemptiva. O caso do Project Esther, lançado pela Heritage Foundation em 2024, é um marco simbólico e operacional dessa nova fase. Com o pretexto de combater uma suposta “rede global de apoio ao Hamas”, o projeto instituiu um modelo de repressão que conjuga monitoramento algorítmico, espionagem em redes sociais, reconhecimento facial e cooperação entre universidades, agências federais, plataformas digitais e grupos de vigilância sionistas.

Esse aparato não atua apenas para punir mobilizações, mas para preveni-las – ainda no estágio de organização. O que se observa é uma reconfiguração da repressão como sistema preventivo de desarticulação política: estudantes são seguidos por seguranças privados infiltrados, suas postagens são usadas como provas em processos disciplinares e legais, e seus nomes são incluídos em listas de perseguição como as da Canary Mission, operando com impunidade e respaldo institucional.

A ofensiva não se limita a repressões pontuais. Ela visa redefinir o campo da legitimidade política nos campi universitários e no espaço público. Em universidades como Columbia, estudantes são processados por “ameaças” baseadas em metáforas visuais e slogans políticos; grupos organizados como o National Students for Justice in Palestine (NSJP) são acusados de “apoiar o terrorismo”, não com base em provas concretas, mas por suas ligações simbólicas ou históricas com organizações como a American Muslims for Palestine (AMP). O objetivo não é apenas criminalizar a resistência, mas associá-la a um “inimigo externo”, islamizado, racializado e artificialmente conectado a um eixo do mal global, reeditando, agora com nova roupagem, o velho expediente do anticomunismo da Guerra Fria.

Importa notar que essa repressão não é apenas estatal. Ela se manifesta por meio da ação de ONGs como a StopAntisemitism.org, do financiamento de think-tanks como a Middle East Forum e de campanhas articuladas com grandes plataformas digitais, como a Meta, onde figuras ligadas ao governo israelense ocupam cargos estratégicos e atuam diretamente para remover conteúdos pró-Palestina. Ou seja, trata-se de um sistema de vigilância e punição ideológica que opera pela convergência entre Estado, empresas e aparatos ideológicos organizados sob ideologia sionista.

À semelhança dos Estados Unidos, o Reino Unido tem instrumentalizado o apanágio jurídico antiterrorismo para suprimir a dissidência e silenciar qualquer forma de solidariedade política com a causa palestina. A tipificação oficial do Hamas como “organização terrorista”, longe de proteger a população britânica de ameaças reais, tem servido como ferramenta para criminalizar manifestações de solidariedade, opiniões políticas e gestos simbólicos. A aplicação da Seção 12 do Terrorism Act, de 2000, evidencia a precariedade do direito à liberdade de expressão no país: expressar apoio a um grupo tipificado – mesmo que de maneira indireta, como por meio de uma publicação, bandeira ou comentário – é interpretado como crime. Trata-se de um regime de repressão preventiva que cria uma atmosfera de hipervigilância, onde universidades, escolas e ambientes de trabalho operam como extensões do aparato securitário do Estado.

Mais grave ainda, essa repressão tem se expandido para além do Hamas, alcançando movimentos de ação direta como o Palestine Action, cuja atuação não envolve violência contra pessoas, mas sim o bloqueio de fábricas de armas ligadas ao fornecimento de material bélico para Israel. As recentes campanhas pela proscrição desse grupo revelam a lógica persecutória sionista em curso: transformar toda forma de resistência – mesmo a não violenta – em terrorismo. A escalada repressiva, que inclui interrogatórios de crianças por usarem bandeiras palestinas e deportações de estudantes por declarações políticas, configura uma forma contemporânea de macarthismo cultural.

O modelo está sendo exportado e adaptado para outras realidades. No Brasil, embora não se observe (ainda) o mesmo nível de sofisticação tecnológica ou articulação institucional, a lógica está em curso: professores processados por crimes de “ódio religioso” por criticarem o Estado de Israel, jornalistas intimados por associarem o sionismo à prática de apartheid, estudantes monitorados por suas atividades em grupos de apoio à Palestina. A própria definição de antissemitismo vem sendo artificialmente estendida, conforme o modelo da IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance), de forma a criminalizar a crítica política ao Estado de Israel e sua atual política de guerra de extermínio.

A ofensiva ideológica, amparada na tática de rotular antes de compreender, serve a um projeto específico: universalizar uma definição de “terrorismo” que favoreça a potência ocupante e silencie as vozes solidárias à causa da paz. No entanto, para compreender qualquer organização – especialmente uma surgida sob ocupação militar e opressão colonial – é necessário investigar suas raízes, disputas internas e contexto histórico. O Hamas não surgiu do nada, nem é uma anomalia fora do tempo: ele é herdeiro direto de uma tradição política e religiosa que remonta à década de 1920, muito anterior à fundação do Estado de Israel. Entender essa genealogia é o primeiro passo para analisar sua atuação política e militar com a complexidade que o tema exige.

Para tanto, esse artigo se propõe a esclarecer e aprofundar verdades compreendidas pela ofensiva ideológica sionista como inconvenientes e esquecíveis. Uma das táticas para a criação do inimigo, por Israel, gira em torno de caracterizar determinado grupo em um encaixe central, para depois desdobrar este mesmo encaixe em um leque de caracterizações que o reforcem. Por ter o central já previamente estabelecido, há um esforço, posterior, de reforçar e influenciar a política global para que se confirme a caracterização principal. É preciso que o mundo em sua maioria pense como você. No caso do Hamas, a adjetivação de “grupo terrorista” é fundamental para que Israel, conforme a conjuntura, exagere no significado polissêmico do que é ser “terrorista”, moldando a narrativa a seu favor. Mas, é preciso saber as condições do nascimento deste grupo para, posteriormente, analisarmos de forma consequente a sua atuação.

A construção do inimigo

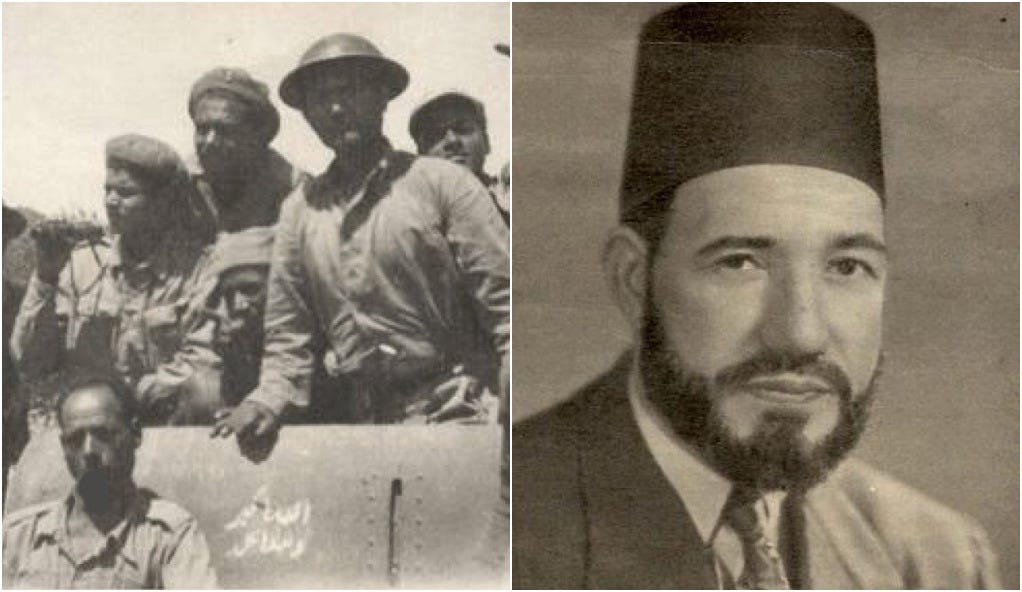

O Hamas tem raízes profundas, mais antigas do que o próprio Estado de Israel. O grupo é um desdobramento da Irmandade Muçulmana Palestina que, por si, é também uma capilarização da Irmandade Muçulmana, primeiro estabelecida no Egito, em 1928. O braço palestino da organização surge em meados de 1940. O nascimento do Estado de Israel divide a Irmandade Muçulmana em duas partes: em Jerusalém, especificamente na Cidade Velha e na Cisjordânia, com forte influência da Irmandade Jordaniana, e em Gaza, que via crescer o domínio da Irmandade Egípcia.

Com o fim da Guerra de Seis Dias, em 1967, a área total da Palestina histórica, Cisjordânia, Jerusalém Oriental e Faixa de Gaza (assim como o Deserto do Sinai, no Egito, e as Colinas de Golã, na Síria) foram anexadas totalmente por Israel. A Irmandade, fundada a partir da ideia de “islamizar a sociedade”, se encontrava em uma encruzilhada: seria necessário, primeiro, educar a sociedade à base do Islã para assim impulsioná-la à resistência contra a ocupação israelense, ou seria por meio da luta que a sociedade enxergaria o valor dos combatentes islâmicos, deixando a preparação total do tecido social para depois? Diante deste cenário, outras organizações tomavam o espaço da Irmandade Muçulmana. O Movimento Fatah (Movimento de Libertação Nacional da Palestina) e a OLP (Organização para a Libertação da Palestina), sendo a última um “guarda-chuva” de outras movimentos nacionalistas, dominaram o cenário político no sentido mais tradicional.

No início dos anos 80 o panorama muda. Membros descontentes da Irmandade Muçulmana criticavam a passividade do movimento. Inspirados na vitoriosa revolução iraniana (1978-1979), era fundada a Jihad Islâmica. A ideia da organização era ser a corrente de ligação entre o Islã e a Palestina, separados, respectivamente, pela Irmandade, de um lado, e os movimentos nacionalistas (OLP), do outro. A meta do grupo era promover um enfrentamento aberto à ocupação sionista, criando uma nova dimensão de luta: a combinação do nacionalismo com o elemento islâmico da luta armada – e com toda a retórica religiosa que justificasse a validade da luta. Entre 1982 e 1987, a região viu crescer um movimento que preenchia a lacuna deixada pelas demais organizações. A OLP, por um lado, era nacionalista, mas de bases seculares. A Irmandade era islâmica, mas incapaz de conduzir e oferecer uma dimensão nacionalista/combativa que justificasse sua posição como representante dos interesses nacionais dos palestinos.

Em dezembro de 1987, membros da Jihad Islâmica fugiram de uma prisão israelense e se envolveram em conflito armado com oficiais de Israel. Uma série de manifestações espontâneas se espalham pelo território ocupado, no que se convencionou posteriormente de chamar como a 1ª Intifada. A Irmandade Muçulmana Palestina se encontrava pressionada pela sociedade. Duas posições centrais dentro do movimento estavam em debate: um lado apoiava a ação armada direta contra a ocupação israelense, abandonando a missão, até então prioritária, de disputar a consciência da população pelo caminho do Islã; do outro lado, a posição era de preparar as gerações futuras para a batalha, com paciência, apesar da conjuntura. A primeira posição se viu vitoriosa, enxergando a oportunidade de encabeçar os anos de humilhação no imaginário do povo palestino, causadas pela piora das condições de vida, ocupação de locais sagrados para o Islã e sentimento de revolta quase unânime por parte da sociedade. Era criado, então, o Movimento Islâmico de Resistência – em árabe, Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah, o Hamas.

A fundação do Hamas

O Hamas é fundado em 14 de dezembro de 1987. Em termos gerais de definição, o grupo é um movimento islâmico nacionalista palestino que luta pela liberação dos territórios ocupados por Israel e pela legitimação dos direitos dos palestinos, do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo. A base ideológica do grupo é o Islã, e o próprio movimento se considera uma extensão da antiga tradição de lutas, desde a ocupação britânica da Palestina no início do século XX. É necessário ressaltar – para melhor entender quaisquer motivações táticas do Hamas – que o grupo não é uma facção somente paramilitar, mas é uma organização política, social e cultural, que contém uma ala militar apartada que realiza operações de resistência armada contra Israel. Pode-se imaginar, portanto, que durante os 38 anos de existência do grupo, diversos movimentos foram feitos para aumentar sua influência em Gaza e na Cisjordânia, apesar de sua atuação ser praticamente restrita à Faixa. É importante que tracemos algumas concepções gerais sobre a atuação e base ideológica do grupo, que por vezes foi sustentada pelos seus outros tipos de trabalhos, principalmente de cunho social, educacional e político.

A estratégia do Hamas para combater a ocupação sionista pode ser resumida em: mobilizar os esforços do povo palestino e direcioná-los à noção da crença islâmica, firmeza e determinação, visto que o principal alvo da ocupação israelense é o povo palestino (dentro do leque de conceitos islâmicos, se destacam outros específicos, mas principalmente o de mártir/shaheed); o campo de ação contra o inimigo é o território palestino, e terras islâmicas e árabes teriam o dever de fornecer suporte a sua luta, visto que as mesmas terras estão nutridas pelo sangue de outros combatentes que morreram lutando contra a opressão; o Hamas deixa claro e aponta que não conduz – e nunca foi registrada – ação militar fora da Palestina. O guia para essa luta é a noção islâmica da jihad, seus meios principais de resistência são lutar e infligir danos nas tropas inimigas e seus instrumentos (além dos meios principais, a luta política também é um meio importante que auxilia e facilita a ação armada). Dentro da jihad, o Hamas historicamente combinou diversos tipos de tática: manifestações populares, greves, ataques militares (operações, sabotagem, sequestro) ao exército israelense, a colonos armados, e até extremos ataques suicidas em cidades israelenses.

O documento fundante do grupo, a polêmica Cartilha de 1988, foi renegada dois anos depois de sua publicação. A pequena cartilha de 24 páginas, com cinco capítulos e 36 artigos, é embainhada de linguagem religiosa, englobando desde passagens do Alcorão até poesia árabe, com caráter antissemita, conspiratória e enfática sobre o papel da luta islâmica pela libertação religiosa da Palestina. Fora constatado posteriormente que ela havia sido escrita e publicada sem autorização do grupo, por um único indivíduo membro da Irmandade Muçulmana na Palestina. Portanto, em 1990, o Hamas publica seu “Memorando Introdutório”, distanciado da Cartilha e pontuando que a luta do grupo era contra o sionismo e os sionistas, mas não contra os judeus e o judaísmo.

Com o passar dos anos, líderes do grupo tomaram o cuidado de não citar a Cartilha, unanimemente afirmando que o documento não era fidedigno à ideologia do grupo. O documento mais atual do grupo, seu Documento de Princípios e Políticas Gerais, publicado em 2017, sequer menciona a antiga Cartilha. No atual escrito, nota-se um afastamento do discurso puramente religioso, englobando passagens que versam sobre o Direito Internacional, Relações Internacionais e Diplomacia. Esta característica é marcante. Como veremos mais adiante, o Hamas, diante da conjuntura, flexibiliza o grau e o tipo de linguagem a ser utilizado, justamente pelo entendimento particular de cada conjuntura e como mobilizar melhor a sociedade.

A linguagem islâmica sempre aparece como retórica mais forte, mas não são poucos os momentos em que o Hamas diminui o nível dessa linguagem dando enfoque em uma abordagem nacionalista. Isso porque o grupo tem uma abordagem bifocal da luta palestina: em sua concepção, a libertação da Palestina e a expansão do Islã caminham juntos. Para o Hamas, lutar pela libertar a Palestina é consequentemente servir ao Islã e, fortalecendo ao chamado do Islã, se fortalece a luta palestina. Isso gera também, um apoio dual: palestinos com fortes sentimentos nacionalistas, que se inclinam a combater a ocupação, e com base muçulmana, tendem a apoiar o Hamas. Mas, há também uma parcela de palestinos que apoia o Hamas por suas ações de resistência armada contra a ocupação e a sensação de progresso nessas lutas, e não necessariamente por conta do aspecto religioso ou social do grupo.

É compreensível, portanto, e desde o início da 1ª Intifada, que a popularidade dos agentes políticos sobe quando eles se associam à imagem de resistência contra a ocupação, o que exige uma necessidade de ser flexível quanto a táticas, alianças, políticas, discursos, linguagens e propaganda. O Hamas, durante seus 38 anos de atuação, teve – e ainda tem – momentos que permitiram um leque maior de ações disponíveis. Em certos períodos, foram alcançadas vitórias importantes no campo armado e no campo político, que possibilitaram uma flexibilidade tática jamais antes vista. Em outros, a repressão foi tão profunda que o grupo foi forçado à clandestinidade. É, inclusive, impossível analisar o fenômeno Hamas sem compreender o marco que teve o movimento nos interiores das prisões sionistas – e sua articulação com o lado de fora e com a diáspora – nos momentos de maior repressão.

Muitos dos membros fundadores do Hamas passaram tempo em prisões israelenses, e notaram a importância de conduzir um trabalho efetivo com outros palestinos. Por isso, o grupo sempre teve estabelecida a ideia de não promover uma figura “central”, mas construir uma identidade combatente, à base do Islã, que equiparasse todos os seus jovens com a mesma missão e senso de responsabilidade. Isso também, claro, envolvia um objetivo político, que era afastar os jovens de outros movimentos, seja da OLP ou Fatah, e recrutá-los para si. A atuação carcerária coincide com a época de fundação do Hamas, em 1987, após a 1ª Intifada. Como vimos, a disputa intensa com o Fatah, que aumentaria na década de 90, exigia que um trabalho efetivo fosse realizado dentro das prisões.

Os membros do Hamas, no cárcere, atuavam praticamente da mesma forma que o seu Conselho Consultivo atuava do lado de fora. Havia um rígido controle de ordem, com atribuição de tarefas (recrutamento, aulas de religião, leituras de textos políticos), assim como ensinamentos práticos, voltados a treinar os combatentes para a batalha quando saíssem. Havia também um espaço de diálogo com outras forças, religiosas ou não, por ser necessário certo grau de unidade e flexibilidade para negociação e soltura de prisioneiros. A socialização política que ali ocorria era cultivada com cuidado, com apoio externo via advogados e familiares dos membros, o que também permitiu que o movimento mantivesse sua coesão ideológica e formasse novas gerações de líderes em caso de assassinato de seus quadros.

O melhor organizador e exemplo de membro do Hamas a fazer este trabalho foi Yahya Sinwar, morto em combate em 2024. Nascido em um campo de refugiados em Khan Yunis, Sinwar, que carregava 4 penas de prisão perpétua e fora condenado a 426 anos, ficou em cárcere por 23. Durante o tempo preso, aprendeu hebraico de forma fluente, estudou as forças militares e sociedade israelense e rapidamente se tornou uma referência para jovens que chegavam à prisão. Sinwar diz: “A prisão molda o prisioneiro. Para o palestino, acostumado aos postos de controle e aos muros, a prisão é o primeiro lugar onde se tem tempo para pensar, conhecer outros palestinos, entender quem você é e até onde está disposto a ir.”

Desde o início de sua detenção, Yahya Sinwar passou a encarar as prisões israelenses não como um fim, mas como uma espécie de “escola”, um lugar para aprender o léxico, a psicologia e a história do inimigo. Considerado um “prisioneiro de segurança”, ele aproveitou os anos de cárcere para se aprofundar nos estudos do hebraico, compreender e estudar com afinco livros teóricos, políticos e de líderes de inteligência da ocupação. O tempo na prisão, longe de representar uma pausa na militância, foi usado por Sinwar para se preparar para o que considerava ser a próxima fase da luta.

Quando perquirido sobre seu período em detenção, Sinwar afirmou: “Eu só me mudei de uma prisão para outra. E, apesar de tudo, a antiga era muito melhor que esta. Eu tinha água, eletricidade. Eu tinha muitos livros. Gaza é muito mais difícil.”

Essa visão se traduziu em ações concretas. Em 1998, junto de Rawhi Mushtaha, conhecido como Sharatha, Sinwar concluiu que dificilmente haveria avanços na libertação de prisioneiros palestinos por meio de negociações políticas. A dupla então articulou um plano ousado: do lado de fora da prisão, militantes ligados ao Hamas deveriam sequestrar um soldado israelense. Em troca da libertação do soldado, exigiriam a liberdade de nada menos que quatrocentos prisioneiros.

Tendo construído boas relações com líderes de outras facções e partidos, chegou a elaborar, em conjunto com outros detidos, o “Documento de unidade nacional dos prisioneiros”, em 2006, onde consensualmente estabelecia uma unidade dos detidos, enquanto reconhecia as fronteiras para um Estado Palestino como proposto em 1967. Sinwar foi solto em 2011, em uma troca de prisioneiros envolvendo mais de mil palestinos presos, em troca de um soldado israelense refém do Hamas. Apenas três anos depois, devido à popularidade de sua atuação na prisão, se tornou membro do Birô Político do Hamas em 2014, subindo à líder do movimento, em Gaza, em 2017. Em agosto de 2024, dois meses antes de morrer, Sinwar substituiu Ismail Haniyeh, líder geral do Hamas, assassinado em Teerã uma semana antes.

Pontuada a questão do cárcere na organização, quais foram os principais pontos que marcaram a trajetória do Hamas ou que pelo menos guiaram o grupo até a operação do sete de outubro de 2023? Podemos apontar três: (i) a vitória do Hamas nas eleições do Conselho Legislativo da Palestina em 2006; (ii) a tomada militar da Faixa de Gaza em 2007; e (iii) a sobrevivência por 16 anos em Gaza como governo. Antes disso, um quarto ponto marcou o caminho do grupo e, de certa forma, conduziu a outro ponto-chave em 2005 (a retirada de Israel da Faixa de Gaza), que criou as condições para a vitória eleitoral em 2006: a polêmica dos ataques suicidas.

O Hamas, em seu primeiro triênio de existência (1987-1989) valeu-se principalmente de ações como mobilização de manifestações, lançamento de pedras, sabotagem urbana e outras táticas como forma principal de luta, aliada à campanha de educação religiosa nas mesquitas e serviços sociais em Gaza, como entrega de mantimentos e organização de eventos culturais. A dimensão da prática militar dá um salto no ano de 1992, quando é fundada, em sua última instância, a ala armada do grupo: as Brigadas Izz ad-Din al-Qassam. Em teoria, a primeira célula da Brigada havia sido criada no ano de 1990, mas a dificuldade para obter armamentos era um obstáculo para seu desenvolvimento. Os primeiros fuzis e lançadores de mísseis chegaram à célula de Rafah, por sua proximidade com a fronteira egípcia. As outras duas células existentes, portanto, realizavam o trabalho de obtenção de inteligência e coleta de armas.

Eles podem destruir Gaza. Nós só conseguimos machucá-los. Nós só estamos enviando um recado: nós conseguimos agir contra vocês — Abu Mohammed, combatente do Hamas em entrevista em 2008

Reorientação estratégica

Historicamente, o apoio popular crescia diante da demonstração de resistência efetiva à ocupação israelense. O contexto de crise no seio da política palestina, em certa medida, favorecia a crescente penetração do grupo entre as massas. A “guerra do Líbano”, que durou três meses em 1982, testemunhou a destruição do santuário da OLP em Beirute e a dispersão de milhares de combatentes palestinos para diversos países árabes. Além das perdas militares, a OLP também sofreu uma grave deterioração de sua infraestrutura civil, que nunca recuperou as condições anteriores à guerra nos anos seguintes. Para as suas lideranças, a perda de uma posição proeminente no cenário libanês comprometia seus esforços diplomáticos e reduzia seu poder de barganha no contexto de possíveis negociações.

Os desdobramentos regionais e internacionais que sucedem a ofensiva no Líbano criaram um clima que favorecia a disseminação de posições capitulacionistas dentro do movimento nacional palestino, como demonstravam à época as orientações das lideranças da OLP. No interior da Organização, agravam-se os tensionamentos diante de um esforço parcial em deter essas tendências e manter a OLP em seu “caminho nacionalista natural”, que a própria história da revolução palestina e a chamada Carta Nacional Palestina haviam traçado.

A contenda pode ser sintetizada na cisma entre as duas principais organizações dirigentes da Organização: O Fatah, de Yasser Arafat, e a Frente Popular pela Libertação da Palestina (FPLP). A concepção defendida pela FPLP para a OLP, que entendia a luta pela libertação como um esforço nacionalista e, ao mesmo tempo, um processo revolucionário de emancipação das massas palestinas e árabes, estava em desacordo absoluto com as pretensões do Fatah em negociar com Israel. Em dimensão ampliada dessa crise, o saldo resultante acabou sendo a marginalização das posições nacionalistas e combativas no movimento em detrimento da vitoriosa posição conciliatória de Arafat, cujos esforços concentraram-se em colher, no plano internacional, os frutos de seus quinze anos de liderança da OLP e traduzi-los em ganhos diplomáticos – reaproximando-se, sobretudo, com a Jordânia, o Egito e os Estados Unidos.

Essa década de acentuada fragmentação e crise no movimento nacional palestino, cuja epítome foi consubstanciada no paradigma de Oslo, em 1993, proporciona um cenário de terra arrasada e descrédito no qual um dos principais fundadores do Hamas, Sheikh Ahmed Yassin, chegou a declarar que “a política do Hamas é direcionada a cumprir os interesses do povo palestino. Se esses objetivos forem atingidos pela via pacífica, não há motivo para outro tipo de ação”. Começando a se armar, o grupo protagonizou ações que foram basilares para seu entendimento militar, a citar o sequestro e assassinato de um soldado israelense, Nassim Toledano, em dezembro de 1992. Porém, no dia 25 de fevereiro de 1994, a dinâmica da prática militar do Hamas mudaria para sempre. Durante o Ramadã, mês sagrado para o Islã, um colono judeu, Baruch Goldstein, nascido no Brooklyn, em Nova York, entrou na Mesquita de Abraão, durante a oração de sexta-feira, abriu fogo com um fuzil automático contra a multidão estimada de mais de 800 muçulmanos presentes.

O norte-americano ex-membro do grupo extremista israelense Kach (banido em 1994) foi morto no local, mas também assassinou 29 palestinos, deixando centenas de feridos. O massacre, que ficou conhecido como Massacre de Hebron, foi a pedra angular para a política de ataques suicidas a ser carregada durantes anos pelo Hamas. Apenas 40 dias depois (período de dias, dentro da cultura árabe e islâmica, para que se “encerre” o período de luto), o Hamas protagonizou um ataque suicida em Afula, ao norte de Israel.

Dos anos de 1994 até 2004-05, portanto, o Hamas adotou a tática de conduzir ataques suicidas contra alvos civis e militares israelenses, tática voltada sim ao objetivo de perpetrar o terror. A justificativa do grupo era de que se tratava de ações de natureza “recíproca”, visto que Israel atacava deliberadamente civis palestinos em suas operações. Para o Hamas, a condição para o fim dos ataques seria a interrupção da mesma natureza de operações por parte de Israel. Havia também, no panorama internacional, o contexto das negociações de paz entre o Fatah e Israel, que resultariam nos Acordos de Oslo, fortemente criticados pelo Hamas e vistos com desaprovação diante de toda a conjuntura de ataques sofridos pelos palestinos pelo exército israelense e seus colonos.

Antes deste ano enfático de 1994, a política de ataques armados do Hamas se direcionava somente a alvos militares. Em retaliação, Israel começou a conduzir uma série de operações para assassinar líderes do grupo, mas era insuficiente. Dada a natureza dos ataques suicidas, que criava um estado de tensão permanente, a popularidade do Hamas aumentou. Há uma linha tênue no que se declarava, por parte do Hamas, e o que de fato era feito. Isso porque, notando sua crescente de apoio popular, a conotação dos ataques mudou. Em certos momentos, o grupo islâmico chegou a afirmar que, dada a notável “militarização da sociedade israelense”, podia-se entender que não havia civis em Israel, o que justificava o aumento de atentados terroristas em ônibus, cafés, restaurantes e clubes. Isso chegou a causar discussões internas dentro do grupo, visto que, dada a expansão dos ataques, muitos dos membros eram contra sua continuidade.

Combinando a ação militar com a retórica religiosa, a situação parecia fora do controle, o que ocasionou discussões e posições contrárias à continuidade dos ataques dentro do próprio grupo. Tais discussões eram difíceis de serem caminhadas a um consenso, principalmente pela separação da ala política do Hamas e da ala militar, o que aponta um grau de autonomia para a condução de operações militares sem que a ala política interferisse ou pudesse prejudicar a operação, mesmo que essa ala política fosse a responsável por lidar com as possíveis crises e pronunciamentos acerca da condução nas operações militares.

O panorama desta natureza de ataques se estende até o início dos anos 2000. Houve momentos de afrouxamento dos ataques, como em 1995, até que Israel conduziu uma operação de assassinato a um líder do Hamas, Yahya Ayyash, conhecido como “O Engenheiro”, retomando a espiral de ataques. O Hamas chegou a oferecer, tentando se distanciar da possível caracterização de “grupo terrorista” uma série de tréguas (hudnas) a Israel durante o período das agressões, que variavam em sua duração, mas eram comumente descritas como um cessar-fogo de 10 a 30 anos. As tentativas foram ignoradas pelos israelenses.

Segunda Intifada e o fortalecimento político

O advento do que se convencionou chamar como 2ª Intifada impulsionou o Hamas como ator político na Palestina. A entrada do grupo no conflito ocorre em 2001, após um dos marcos que caracterizam o início do conflito. Em 28 de setembro de 2000, o então líder da oposição ao governo israelense Ariel Sharon, futuramente primeiro-ministro de Israel de 2001 a 2006, invadiu a Mesquita de Al-Aqsa escoltado por policiais e soldados israelenses fortemente armados. A ocorrência, somada ao fracasso das negociações de Camp David e ineficiência de um acordo de paz, fez com que o Hamas encarasse uma nova onda de confrontos, com a continuidade de ataques de natureza terrorista. A situação muda em 2004 e 2005. No dia 22 de março de 2004, um dos fundadores e mais importantes figuras do Hamas, Sheikh Ahmed Yassin, é assassinado por Israel, em um ataque aéreo de precisão ao sair da Mesquita Mujamma al-Islami, no bairro de Sabra. Protestos eclodiram na região de Gaza, e os palestinos presenciaram, apenas oito meses depois, a morte de Yasser Arafat, importante marco no movimento nacional palestino. Os dois líderes das mais amplas e importantes frentes palestinas, portanto, haviam morrido em um espaço de oito meses. O vácuo político havia de ser preenchido, e o Hamas não perdeu esta oportunidade.

O ano de 2005 é um ano de virada, que faz com que cheguemos nos importantes marcos de 2006 e 2007. Israel coloca em ação o Plano de Desconexão, que tinha como objetivo a retirada de suas tropas da região da Faixa de Gaza. Até o momento da retirada, mais de oito mil colonos israelenses ocupavam a região, distribuídos em mais de 21 assentamentos. Com a grande maioria da população da faixa sendo palestina a proporção era de um colono para cerca de 150 palestinos. A retirada, portanto, se apresentava como uma solução estratégica para preservar uma maioria judaica em Israel sem recorrer à anexação ou ao controle permanente de uma população hostil em Gaza.

Ariel Sharon, até então um dos principais sionistas defensores do projeto de colonização, passou a advogar por uma separação física entre israelenses e palestinos, reinterpretando as prioridades estratégicas de Israel. Ele acreditava que, ao se retirar de Gaza de forma unilateral, sem negociações com os palestinos, Israel poderia reduzir a exposição de suas forças, redesenhar suas fronteiras de forma autônoma e manter o controle de áreas consideradas mais vitais, como os grandes blocos de assentamentos na Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Somada às inúmeras pressões internas sofridas por Sharon dentro do contexto político israelense e com a expectativa do apoio internacional (materializado, pelo menos, no posicionamento de George W. Bush, que reconhecia que Israel teria direito às terras fora dos limites estabelecidos em 1967 e manter assentamentos na Cisjordânia), o exército israelense deixou o território, embora Israel tenha mantido o controle do espaço aéreo, marítimo e das fronteiras de Gaza, exceto pelo ponto de passagem de Rafah, que ficou sob administração da Autoridade Palestina (AP) com supervisão europeia. O Hamas, posteriormente, utilizou o exemplo de 2005 como uma vitória dos métodos de resistência, justificando que as ações armadas tinham efeito prático imediato na conjuntura prática palestina.

O início da Segunda Intifada marcou, também, um crescimento expressivo no número de detenções pela ocupação (superado somente em 2025). Muitos dos presos eram integrantes de grupos políticos palestinos, e dentro das prisões, as divisões ideológicas e organizacionais seguiam intactas. “Os detentos mantinham a estrutura dos movimentos dos quais faziam parte”, relatou um ex-oficial penitenciário. “Os do Hamas permaneciam juntos, assim como os do Fatah. Seguiam uma rotina quase militar. E eram duros.”

O ambiente das prisões era rígido, especialmente entre os membros do Hamas. Os detentos passavam mais de vinte horas por dia nas celas. O grupo era conhecido por sua disciplina: acordavam às 5 da manhã para a contagem e, em seguida, realizava as orações. Sinwar, nesse contexto, mantinha uma rotina física intensa, correndo e pulando corda durante os curtos períodos de atividade permitidos. Reservado, evitava conversas com os agentes penitenciários e era severo ao impor regras entre seus pares.

Basem Naim, dirigente do Hamas, descreveu o comportamento de Sinwar na prisão como uma escolha estratégica: “Quando alguém é encarcerado, só tem dois caminhos – ou se perde em lamentações, ou transforma o desafio em oportunidade. Sinwar optou pela segunda via.”

A vitória em 2006 e a guerra civil na faixa em 2007

Há uma inflexão tática importante nos anos de 2006 e 2007 para o Hamas. Se até o momento vimos um grupo com uma distinção clara entre a ala política e militar, agindo prioritariamente com ataques suicidas, operações de sabotagem e trabalho social e religioso, agora o foco, aliado a todos esses fatores, também se volta ao campo eleitoral. A virada tática se dá por dois fatores principais, um externo e outro interno. No campo internacional, o Hamas buscava fugir da campanha de Guerra ao Terror conduzida pelo Governo Bush, dos EUA. Prevendo a caracterização que lhes seria atribuída de “grupo terrorista” e buscando se afastar de outras organizações jihadistas, como a Al Qaeda, o grupo começou uma virada estratégica visando mostrar uma faceta distinta.

O grupo já havia recusado participações em processos eleitorais, em 1996. Em 2005 em si, o grupo ensaiou uma participação maior da vida política palestina, e tinha razões táticas para isso. O crescimento de sua ala armada (à época, aproximadamente 10 mil combatentes) era oposto ao estado de ânimo da sociedade palestina, cansada dos confrontos contínuos desde a 1ª Intifada. Taticamente, a participação nas eleições de 2006 garantiria a manutenção de sua ala armada, agora legitimada e “protegida” popularmente em caso de vitória, ao mesmo tempo que legitimaria o Hamas como representante dos interesses dos palestinos.

Surpreendentemente, o Hamas venceu as eleições com uma plataforma de defesa de um Estado palestino tendo Jerusalém como capital, a recusa aos Acordos de Oslo e a volta de palestinos às suas residências. Apostando em uma linguagem mais política ao invés da religiosa – inclusive evitando bandeiras como “destruição de Israel” ou “Estado Islâmico” – o documento de 14 páginas foca no que o Hamas caracterizou como “Mudança e Reforma”, explorando minuciosamente as características sociais e políticas da vida palestina, explicando o que faria se ganhasse as eleições, incluindo as políticas para áreas sob ocupação, política internacional e nacional, reformas administrativas, políticas no campo da cultura, religião, mídia, além de questões econômicas, como políticas de moradia, saúde e infraestrutura. O Hamas se afastava da imagem de meramente um “grupo jihadista” para uma plataforma capaz de aliar a luta armada à luta política, tudo isso calcado no pilar religioso dos ensinamentos islâmicos – o que, para o Hamas, refletia os anseios da maioria da sociedade.

O vitória no pleito eleitoral na Cisjordânia, Faixa de Gaza, Jerusalém Oriental tornou o Hamas uma autoridade sobre a AP no dia 25 de janeiro de 2006. O grupo vence 74 assentos de 132, enquanto o Fatah controlava 45. Porém, um dilema seria colocado à frente do grupo, o que exigiria uma nova manobra tática: O Conselho Legislativo vinha dos Acordos de Oslo. O Hamas precisaria convencer os partidos da OLP a se juntarem em um governo de coalizão, o que parecia uma tarefa impossível. A comunidade internacional, liderada pelos EUA e União Europeia, recusou prontamente o reconhecimento do governo do Hamas, exigindo que o movimento reconhecesse Israel, renunciasse à violência armada e aceitasse os acordos anteriores firmados pela OLP.

O Hamas, por sua vez, recusou essas condições, alegando que sua legitimidade derivava do voto popular e não de exigências externas. As tentativas de formar um governo de unidade com o Fatah também fracassaram. Após o resultado eleitoral, começaram movimentações e decretos presidenciais para que o poder se concentrasse na figura de Mahmoud Abbas, presidente da AP, retirando qualquer autonomia política de ministérios que seriam ocupados pelo Hamas, que sequer havia começado seu governo de forma efetiva – principalmente nas áreas de finanças e segurança de Gaza. Somado a outros fatores importantes e vendo a iminente ameaça de um golpe, o Hamas lança, em 2007, um ataque preventivo para garantir que a Autoridade Palestina não minaria os esforços do governo em Gaza.

Surpreendidos pelo sucesso do ataque, o grupo expande as operações de modo que toma toda a Faixa. A Autoridade Palestina, de Abbas, continuou na Cisjordânia. Começa, então, o bloqueio de Gaza por Israel. O Hamas, agora, se vê responsável por fornecer serviços e governo para mais de 2 milhões de palestinos, sob bloqueio aéreo, terrestre e marítimo.

Este panorama histórico, desde 1987 até 2007, é muito nítido como reflexo de tudo que o Hamas passa a enfrentar, agora, como uma força efetivamente governamental. O governo islâmico foi submetido a enormes pressões externas, internas e organizacionais. Isolado no campo financeiro e diplomático, o grupo parecia incapaz de cumprir até mesmo as responsabilidades mais convencionais de qualquer governo. Além disso, sua liderança militar percebeu que o tempo estava passando e, sob cerco israelense, a população continuava em condições precárias, o que levaria à eventual destruição do poder que haviam construído durante anos. Todas essas pressões culminaram com a liderança política cedendo à sua ala militar para decidir como lidar com o Fatah em campo e implementar essas decisões. Vale lembrar que, em novembro de 2007, o Hamas publica o chamado Livro Branco, onde explica as razões por trás da operação de tomada da Faixa. O subtítulo deste documento é “Por coerção, não por escolha”, o que reflete a hesitação e a confusão que envolveram o processo de tomada de decisão à operação militar.

O contexto dos anos que culminariam na operação do dia 7 de outubro de 2023 exigiu uma flexibilidade tática do Hamas como nunca visto. Se antes o grupo batalhava pela hegemonia política e militar dos territórios onde atuava, agora, era o governo oficial, e deveria lidar com as articulações internacionais e seus desdobramentos – e, claro, contra as tentativas de ataque, sabotagem e assassinato por parte de Israel e seus aliados regionais. Um ano após o Hamas assumir o controle da Faixa de Gaza, Israel lançou sua primeira guerra contra o movimento e a Faixa em 2008-2009.

A série de guerras ou ataques em larga escala continuou em 2012, 2014, 2018, 2020, 2021 e 2022, culminando no genocídio de 2023, que se estende até o momento. Os intervalos entre essas guerras nunca foram pacíficos. Pelo contrário, Israel seguiu com a política de assassinato de líderes, ataques curtos e seletivos, e tentativas de manter o Hamas e toda a Faixa em estado de alerta constante, como a guerra psicológica com o uso de propaganda, panfletos, e desvio de comida e mantimentos, fazendo com que a população passasse fome. O objetivo era provocar os palestinos a se revoltarem contra o governo do Hamas. Em resposta, ao longo destes anos, a tática mais costumeira do Hamas – e de outros grupos de resistência – consistia no lançamento de foguetes contra Israel, o que era usado como pretexto recorrente para as guerras israelenses.

De forma sintética, vale observar estes confrontos e as variáveis manobras táticas que o Hamas teve de enfrentar para tentar solucionar – ou ao menos amenizar – as crises. Em 2008, antes da vitória do Hamas nas eleições de janeiro de 2006, uma trégua foi mediada pelos egípcios entre as organizações da resistência, incluindo o Hamas e Israel. Segundo o documento, o Hamas e outros grupos palestinos se absteriam de lançar foguetes em troca da contenção recíproca de Israel, que se absteria de lançar quaisquer ataques militares contra Gaza e sua resistência. Em junho de 2008, a trégua terminou sem a renovação israelense, apesar das repetidas declarações do Hamas de sua disposição em estendê-la. Israel, notando a fragilidade do governo recém-formado, não tinha interesse em renovar o acordo de não agressão e intensificou suas incursões em várias áreas da Faixa de Gaza.

Sobrecarregado, o Hamas teve de realizar um giro tático: ideologicamente, havia limitado a sua luta à Cisjordânia e à Faixa de Gaza, na expectativa de que internacionalmente fosse mais bem recebido. No que tange a resistência armada, o grupo manteve uma trégua unilateralmente que efetivamente congelou suas ações, contradizendo sua retórica sobre resistência. Visando não reagir a provocações, o grupo se viu contra a parede por uma população que sofria e não via reação de seu governo. Durante o período da ofensiva, Israel matou mais de 1.400 palestinos em três semanas, a maioria mulheres e crianças. No entanto, não conseguiu se defender de todos os foguetes do Hamas, nem destruir sua capacidade organizacional de forma efetiva. A liderança do movimento permaneceu intacta, e seu apoio popular e posição regional aumentaram.

Regionalmente, os efeitos da guerra de 2008 e 2009 foram sentidos. Durante o confronto, a Jordânia se distanciou visivelmente dos EUA e da entidade sionista, usando linguagem forte condenando Israel. O Qatar e a Turquia, ambos aliados dos EUA, aproximaram-se relativamente do “eixo de resistência” sírio-iraniano, lado a lado com o Hamas e o Hezbollah. A Cúpula de Doha, em 16 de janeiro de 2009, foi um marco emblemático da posição árabe contra as agressões sofridas pelo Hamas. A guerra indicou uma mudança na atmosfera da região, mais em direção a um Oriente Médio politicamente um tanto mais coeso.

As agressões, porém, nunca pararam em Gaza, somadas a um ambiente internacional conturbado. Nos anos entre 2010 e 2014, a Primavera Árabe e suas respectivas revoluções despontavam no Oriente Médio, tendo implicações sérias ao Hamas. O grupo quase perdeu sua influência na Síria, por exemplo, após a decisão de romper com o governo de Bashar al-Assad, abandonando uma base política vital na região do Levante, adjacente à Palestina. Pelo menos, enquanto o movimento perdia uma base muito importante na Síria, as coisas caminhavam fortemente em favor do grupo em solo egípcio, com a ascensão contínua da Irmandade Muçulmana no cenário político pós-revolução – essa situação, porém, acabou não se sustentando, já que em julho de 2013 a Irmandade Muçulmana foi retirada do poder pelo regime militar de Abdel Fattah El-Sisi.

Isolamento internacional e reconfiguração

O golpe no Egito em 2013 foi apoiado pelos Emirados Árabes Unidos e pela Arábia Saudita, revertendo o cenário favorável aos movimentos nacionalistas e fortalecendo regimes de ordem mais autoritária. Era notável, agora, um eixo politicamente reacionário liderado, de forma não oficial, pelos Emirados Árabes Unidos, que incluía Egito, Arábia Saudita, Bahrein e, em menor grau, a Jordânia. O objetivo destes países era combater as forças e movimentos que emergiam como uma ameaça à hegemonia do imperialismo ocidental nos países do Golfo.

Em relação ao Irã e Hezbollah, o Hamas também quase sofreu perdas significativas. As repercussões da posição do Hamas em relação à revolução síria foram muito além do corte de relações com o regime de Assad. O Irã e o Hezbollah, os principais apoiadores regionais de Assad, tornaram-se igualmente antagonizados. Ambos consideravam o regime de Assad fundamental para a sustentação da influência iraniana que se estende de Bagdá a Beirute, em rota por Damasco. Naquela época, a saída da Síria pelo Hamas foi vista pelo regime, pelo Irã e pelo Hezbollah como uma espécie de traição. Tentando compensar o enfraquecimento da confiança, o Hamas fortaleceu as relações com a Turquia, do governo Erdoğan, que assumiu o poder em 2003.

Mais conflitos foram travados em Gaza nos anos de 2012, 2014, 2018, 2021 e 2021. Todos eles, em maior ou menor grau, tinham o mesmo objetivo tático por parte de Israel: manter uma lógica de contenção equilibrada o suficiente para que o Hamas estivesse sufocado, sem a possibilidade de governar, mas que, ao mesmo tempo não fosse destruído, de modo que qualquer tipo de ação por parte do grupo fosse um motivo legítimo para a continuidade das operações. Esta abordagem conduziu a política e a ação militar israelense em relação à Gaza até 2023. Cada ofensiva israelense em Gaza, claro, teve as suas particularidades, mas todas produzem efeitos para o cenário maior que culminaria na operação capitaneada do Hamas em outubro de 2023. Em 2012, Israel assassinou Ahmad Jabari, líder militar que foi o principal negociador com mediadores egípcios na libertação do soldado israelense Gilad Shalit em troca da libertação de 1.000 prisioneiros palestinos. Já em 2014, um confronto de dois meses, com campanhas de bombardeio e ataques terrestres, matou mais de 2.100 palestinos e 73 israelenses.

Em março de 2018, várias forças palestinas, incluindo o Hamas, na Faixa de Gaza organizaram a pacífica “Grande Marcha do Retorno”, ao longo das cercas da Faixa, no décimo aniversário da Nakba, com a intenção de romper o cerco israelense e chamar a atenção internacional para as condições de vida na Faixa de Gaza, mas a manifestação pacífica foi recebida com violência, vitimando centenas de palestinos e ferindo milhares. Em 2021, os ataques duraram cerca de duas semanas, com uma série de incursões israelenses na Mesquita de Al-Aqsa no mês sagrado do Ramadã, juntamente com as decisões de despejo da corte israelense contra dezenas de famílias palestinas no bairro de Sheikh Jarrah, em Jerusalém. Na ocasião, o Hamas revidou os ataques com uma série de lançamentos de mísseis, o que resultou em onze dias de guerra, que culminaram na morte de 253 palestinos e no ferimento de mais de 2.000.

Porém, na ocasião, um cessar-fogo foi mediado pelos egípcios. Israel recuou na decisão de expulsar as famílias palestinas, o que gerou a compreensão de que Hamas havia obtido uma pequena vitória ao ampliar suas demandas para além da quebra do bloqueio a Gaza, incluindo questões palestinas mais amplas e cruciais, como a questão das habitações em Jerusalém. Posteriormente, o grupo islâmico nomeou esse confronto como “A Espada de Jerusalém”.

Visando normalizar ainda mais as relações e garantir uma certa estabilidade, o Hamas concorda com a realização de novas eleições, em que o grupo participaria de maneira calculada, evitando vencer uma maioria de cadeiras do Conselho e decidindo não enfrentar Mahmoud Abbas para as eleições presidenciais. Três semanas antes das eleições, porém, Abbas recuou e cancelou sua participação, temendo divisões e falta de disciplina no Fatah, seu próprio partido político.

Na ocasião, avaliando o cenário, em 26 de maio de 2021, Yahya Sinwar deu um discurso à rede Al Jazeera que pode ser considerado um aviso para o que aconteceria em outubro de 2023. Na fala, antes da série de ataques por 11 dias de Israel em Gaza naquele mês, ele clama por uma resistência não violenta. Pede ao Ocidente e aos EUA que pressionem Israel por resoluções pacíficas, aceitando novamente as fronteiras de 1967, que eram reconhecidas internacionalmente e aceitas pela OLP. Sinwar também ressalta que a ação armada seria a última via a ser considerada pelo Hamas.

De forma óbvia, não adiantou. Em 5 de agosto de 2022, Israel lançou ataques surpresa contra alvos e membros da Jihad Islâmica Palestina em Gaza. Os ataques tiveram a duração de três dias e mataram 49 palestinos, ferindo centenas de milhares. O Hamas, porém, não foi alvo dos ataques e nem os respondeu, o que novamente gerou críticas em alguns círculos palestinos. Notavelmente, o Hamas estava evitando um confronto em larga escala, justamente pela hipótese de estar preparando as condições para um ataque mais calculado, caso a conjuntura exigisse. E ela exigiu. A operação, como o mundo descobriria, seria cunhada como Tempestade Al-Aqsa.

A repressão internacional às vozes solidárias à Palestina e a manipulação discursiva em torno da categorização do Hamas revelam não apenas um projeto geopolítico de dominação narrativa, mas também uma profunda resistência à verdade histórica e ao direito dos povos à autodeterminação. Diante desse quadro, aprofundar o estudo sério da resistência palestina – nos campos jurídico, político e ideológico – torna-se um imperativo para todos aqueles comprometidos com o fim do genocídio e da ocupação. A tentativa de interditar o debate público por meio do silenciamento seletivo, da censura e da criminalização da verdade visa proteger o silêncio, parte integrante da política de apagamento sionista de seus próprios crimes.

É justamente sob esse ponto de inflexão que se abre o caminho para a segunda parte desta análise. Nela, nos debruçaremos com maior ênfase sobre a máquina de guerra sionista e seu modus operandi, e aprofundaremos a especificidade da resistência palestina diante da ofensiva genocida para além de sua caracterização de terrorismo, mas enquanto expressão histórica e política particular de um povo que resiste à lógica da aniquilação. Investigaremos, de forma crítica, o contexto do 7 de outubro, não como um evento isolado, mas como um marco carregado de camadas e contradições.

Referências Bibliográficas

Este texto contou com a consulta de múltiplas referências bibliográficas, sendo elas:

Hamas - Beverley Milton Edwards e Stephen Farrel - 2024 - Polity Press

Hamas: A Beginner’s Guide (3ª edição) - Khaled Hroub - 2024 - Pluto Press

Hamas: Political Thought and Practice - Khaled Hroub - 2000 - Institute for Palestine Studies

Hamas: From Resistance to Regime - Paola Caridi - 2023 - 7 Stories Press

Hamas, Jihad and Popular Legitimacy: Reinterpreting Resistance in Palestine - Tristan Dunning - 2016 - Routledge Critical Terrorism Studies

Hamas Contained: The Rise and Pacification of Palestinian Resistance - Tareq Baconi - 2018 - Stanford University Press

Entendendo o Hamas e por que isso é importante - Helena Cobban e Rami G. Khouri - 2025 - Autonomia Literária

Engajando o mundo: A Construção da Política Externa do Hamas - Daud Abdullah - 2022 - MEMO Editora

The Foreign Policy of Hamas: Ideology, Decision Making and Political Supremacy - Leila Seurat - 2022 - Taurus Press